AIやVRを取り入れ、新しい教育をデザインする。

——杉江先生の研究テーマについて教えてください。

私の専門は、応用言語学や教育工学です。応用言語学は、言語の仕組みやメカニズムを学び、それを外国語の教育や学習に活かす分野。教育工学は、教育や学習の効率、効果、魅力、楽しみなどを最大化するために、教育のデザインや道具、テクノロジーの使い方を研究する分野です。最近では生成AIなどの先進技術が急速に普及していますよね。教育の現場にもその影響は大きく、授業や学習の形も少しずつ変わってきています。

私は特に、中国語教育や観光、異文化理解をテーマとしたプロジェクト学習に力を入れていて、AIやICT(情報通信技術)などを活用しながら、学習者がより積極的に参加できるような授業を組み立て、学習の効果や意義を新たに生み出す方法に挑戦しています。

——教育工学を応用すると、学習方法そのものが変化しそうですね。

私の研究は、「言葉ができるとはどういうことか?」と問い直すところから始まります。日本の外国語教育では、ペラペラ話せるようになることをゴールとしがちですが、実は、どういう場でだれとコミュニケーションをするかは、学習者によって異なるはずです。学ぶプロセスの中で、本人がだれとどんなコミュニケーションをするのか、リアリティのある文脈をたどる必要があると考えています。

ただ流暢に話せれば言語能力が高いということにはなりません。自分の言葉で新しい意味を見いだし、相手と共有できる力が重要です。言語だけでなく、視覚や感情などあらゆる感覚を通して、自分以外の人と世界を共有するマルチモーダル・コミュニケーションの能力も、今後はますます重要になるでしょう。多文化・多言語の環境では正しく話すことよりも、伝え合うこと、共有することが大切。そこでテクノロジーを活用し、総合的なコミュニケーション能力を育てることが必要だと思っています。

言葉を学ぶことは、世界を、そして自分を知ること。

——先生が担当する授業にも、新しい技術を取り入れているのですか。

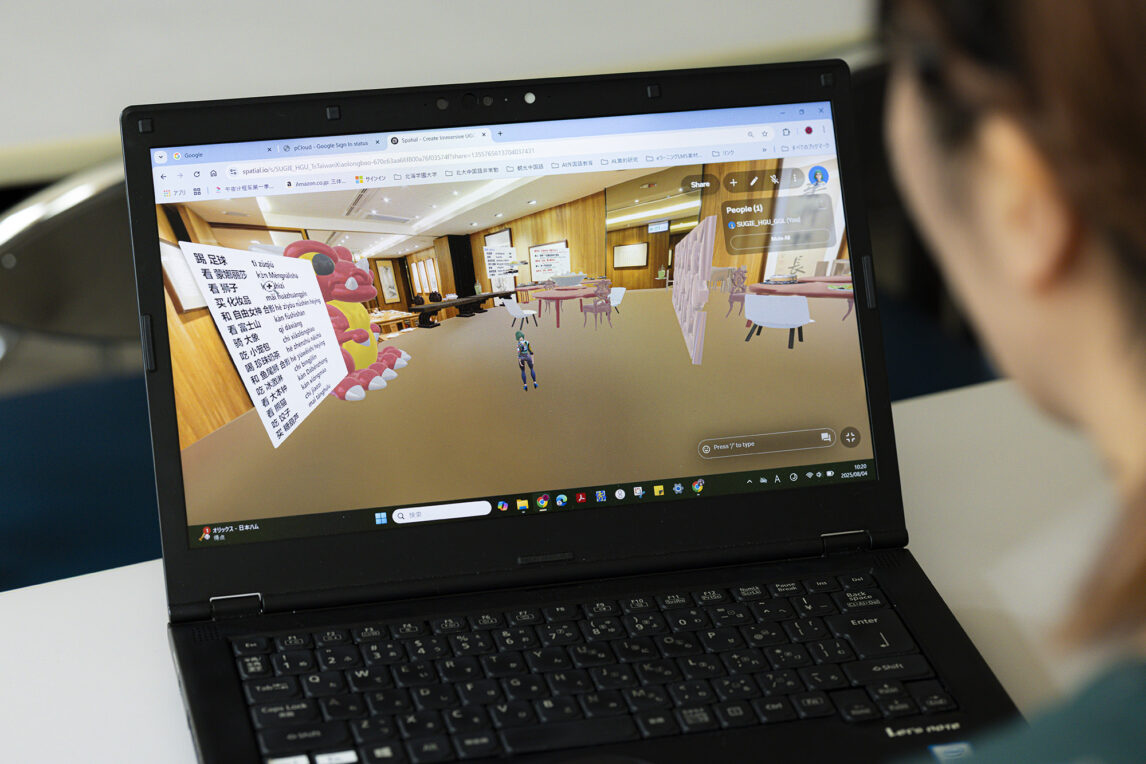

私が担当する授業では、プロジェクト学習を大切にしています。学生と一緒にメタバースで観光や文化紹介のコンテンツを作る授業に取り組んでいるのですが、これは言語だけでなく自分の感性や価値観を反映した表現を通じて、自分の“世界の見え方”をほかの人と分かち合う力を伸ばす狙いがあります。

例えば、中国語の授業では、メタバースを使って世界旅行のコンテンツを作り、どこに行って何をしたいか中国語でコミュニケーションしています。学生たちはアバターを使って仮想空間を一緒に旅行し、観光地やグルメなど自由にコンテンツを増やしていきます。韓国ならコスメを買いに行く、フランスなら美術館に行く、アフリカなら動物を見に行くといった具合に。さらにその空間で記念撮影をして、やはりメタバースで写真展を開催します。

また、中国文学の授業では中国語で怪奇小説を読み、感じた世界をビジュアル化することにも挑戦しています。文字だけで読み取った情報をビジュアル化して、みんなで共有するんです。同じ文字を読んでも、そこから何をどうイメージし、どう解釈したかは人それぞれ。言葉の限界を超えるものを、視覚化するという試みです。

——言語や文学の学び方もメタバースによって広がっているのですね。

テクノロジーの果たす役割はますます重要になるでしょう。大切なのは、何のためにどう使うかを自分で考えて選び取る力です。テクノロジーは全知全能の神ではなく、人間の可能性を広げるサポーター。言葉を習って使うだけの消費者から、自分たちで創って拡げるクリエイターになることが求められる時代です。

言葉を学ぶことは、世界を学ぶこと。世界を学ぶことは、自分を知ること。そして自分を知ることは、他者とともに生きることにつながっています。

——最後に、高校生へのメッセージをお願いします。

本学科は自分の“好き”からスタートし、言葉と文化をじっくり学びながら、社会や世界へと視野を広げていける場所です。日本だけでなく、日本とつながる国や地域の文化・言語に興味がある人なら、きっとここで新しい世界への扉を開くことができるはずです。

.png)