平日は勉強、週末は部活。メリハリつけた大学生活。

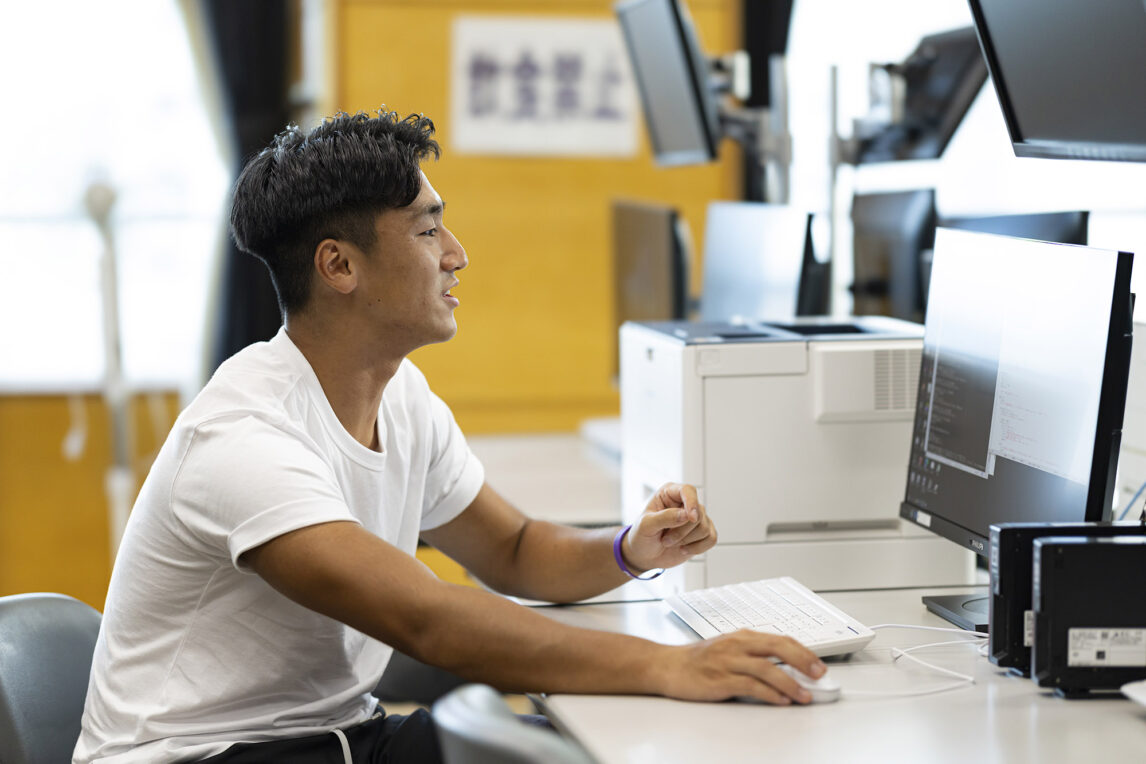

工学部の中の4つの学科から進学先を考えるにあたり、一番、自分の興味に近いと思ったのが、プログラミングやコンピュータ自体の知識が学べる電子情報工学科でした。この先、ますます加速していくだろうIoT化やAI技術の進化に、自分から参加できる能力を養えると思ったことも理由の一つでした。

1年次は基礎的な数学や物理などの勉強を軸にコツコツと知識を積み上げ、2年次はより専門的な授業が増えてきた実感があります。学科の学びはとても楽しいのですが、今は、高校時代からあまり得意ではなかった数学と格闘中……。大学の授業を理解するためには、高校までの知識を身につけていることが大前提です。おそらく電子系の学びがスタートすると、地道に学んでいる数学や物理の知識が必要になるはずなので、3、4年次の学びをしっかり理解できるよう、なんとか数学に食らいついていかなければと思っています。

高校まではバスケットボールに夢中でしたが、大学では新しいスポーツに挑戦してみたくなり、先輩方の姿がとにかくかっこよく見えたアメリカンフットボール部に入部しました。レポート提出や課題も多い学科ではありますが、部活は週末2日間の短期集中型なので、生活にメリハリをつけて頑張っています。

2年次から始まったプログラミングに面白さを感じて。

面白いと感じている授業は「計算機実習Ⅰ」と「プログラミング序論Ⅰ」です。「計算機実習Ⅰ」は、主にC言語を使ったプログラミングを学ぶ授業。「プログラミング序論Ⅰ」で基本的な知識を学び、「計算機実習Ⅰ」で実際にプログラミングを書いてみるといった流れです。始まったばかりではありますが、2つの授業を通してプログラミングへの理解が増し、楽しさが分かり始めたところです。

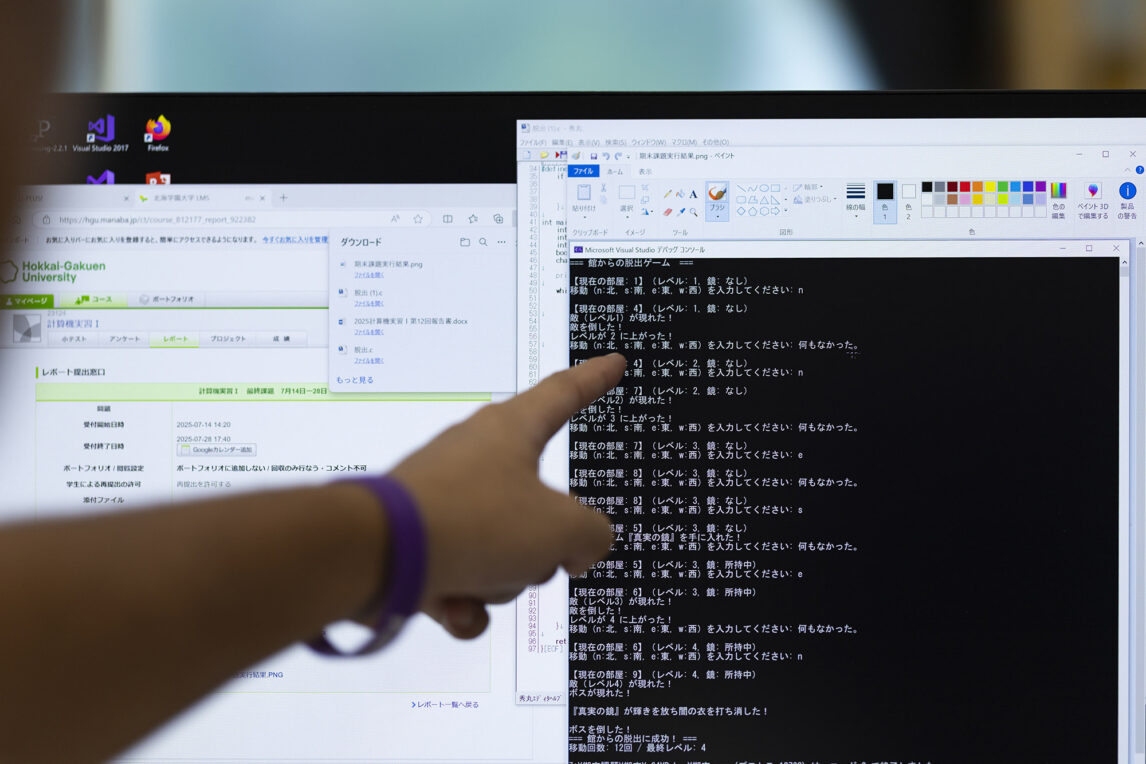

「計算機実習Ⅰ」の第1学期の期末課題では、簡単な脱出ゲームを作成しました。3×3マスの中で、4レベルある敵を倒しながら4種類のアイテムすべてを手に入れると、最後にボスと戦えるゲームです。敵を倒すと自分のレベルも上がり、自分と同レベル以上の敵としか戦えない仕組みにしました。最初はトランプゲームの大富豪を作ろうと思ったのですが、対戦型のプログラミング方法が分からなかったので自己完結型のゲームにしたんです。学んできた知識だけを積み重ねて作成したので、今後知識が深まれば、もっと簡単に作る方法が見つかるのかもしれません。でも、今、持っている知識を最大限に活用できたと思いますし、1つのモノを作り上げた経験には、勉強で成果を出すのとはまた違った喜びがありました。

トライ&エラーで、1つの答えを見つけ出す。

スポーツも、プログラミングもトライ&エラーの繰り返し。特にアメフトとプログラミングは似ていると思っています。アメフトは、作戦やアプローチが数手先までオートマチックに決められていて、答えは1つしかない。でも人の動きや努力の方向などの要因によって、必ずしも結果に結びつかないことがあるわけです。プログラミングはスポーツと違って、積み重ねたコードが正しければ動くし、間違っていたら動かない。白黒はっきりした1つの答えを見つけ出すプロセスに、僕はすごく面白さを感じています。明確な結果が出る分だけ、自分の攻め方を考えやすいともいえます。

僕は、体格には恵まれていますが、体力や運動神経が特段優れているわけではありません。そんな自分がチームの中でどのような役割を果たすべきか、どのように食らいついていくか。常日頃、こんな風に考えている体育会系の高校生にはプログラミングが意外と性に合う気がします。

北海学園大学のアメリカンフットボール部は、1部リーグのトップチームですから、強く在り続けなければなりませんし、アメフトの裾野を広げていくミッションがあります。また、プログラミングはチームで行うことがほとんどであると、先輩や先生から聞いています。将来、IT系の分野で活躍できるように、アメフトでチームワークやコミュニケーションの力を身につけ、学業ではブログラミングの技術を磨いていくつもりです!