あなたのまっさらな“ケーザイ”に、

我々の知を惜しみなく与えたい。

新型コロナウイルスもゆるキャラも、

すべて経済に深く深く関わっています。

“経済”を理解し、あなたが生きる世界と

「向き合う力」が⾝に付く4年間です。

Strengths01

北海道の自治体や企業、地域住民などによる地域づくりの活動を現地で体験し、生きた地域経済・社会を学びます。天売島で地域の方と課題解決に取り組む「地域協働フィールドワーク」もあります。

Strengths02

1年次は全員共通カリキュラムで、経済学の基礎を学びます。その後、より興味ある分野のゼミに所属することで、2年次以降は経済学科・地域経済学科に分かれて専門知識を深めることができます。

Strengths03

フィールドワーク重視で学生と海外へ赴く先生や、経営者とディスカッションに挑戦させる先生など、研究テーマも学ぶスタイルも多彩。ゼミは相談しやすい教員との距離感も魅力です。

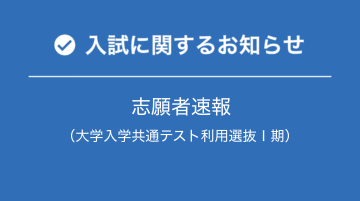

1部

2/9試験

350点中

平均点 207.39 点

合格点 182.53 点

2/10試験

350点中

平均点 208.44 点

合格点 180.12 点

2部

2/9試験

200点中

平均点 113.84 点

合格点 95.90 点

2/10試験

200点中

平均点 114.35 点

合格点 87.32 点

1部

350点中

平均点 265.1 点

合格点 238.3 点

2部

200点中

平均点 140.2 点

合格点 120.0 点

1部

600点中

平均点 483.2 点

合格点 443.5 点

2部

400点中

平均点 283.1 点

合格点 245.6 点

入学定員300名

一般選抜 202名

共通テスト利用選抜(Ⅰ期Ⅱ期) 52名

指定校制 70名

併設校 36名

入学定員120名

一般選抜 52名

共通テスト利用選抜(Ⅰ期Ⅱ期) 58名

指定校制 25名

併設校 7名

社会人(Ⅰ期) 1名

※公募制は2025年度選抜での募集はありません。

など

など

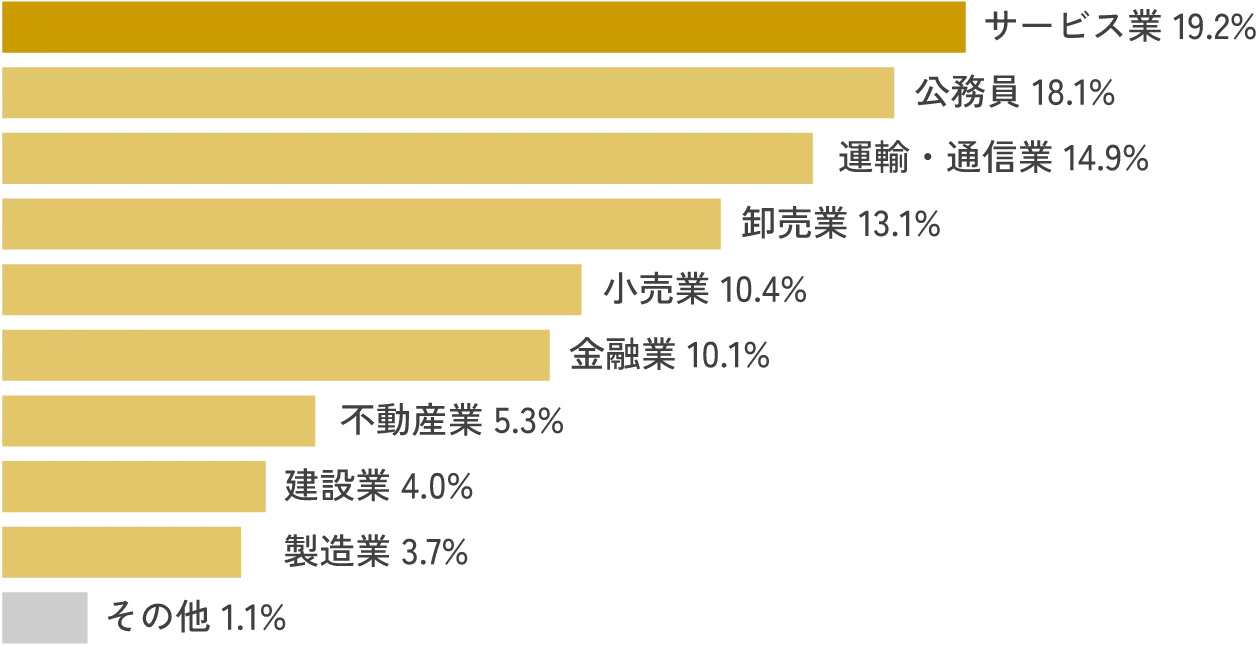

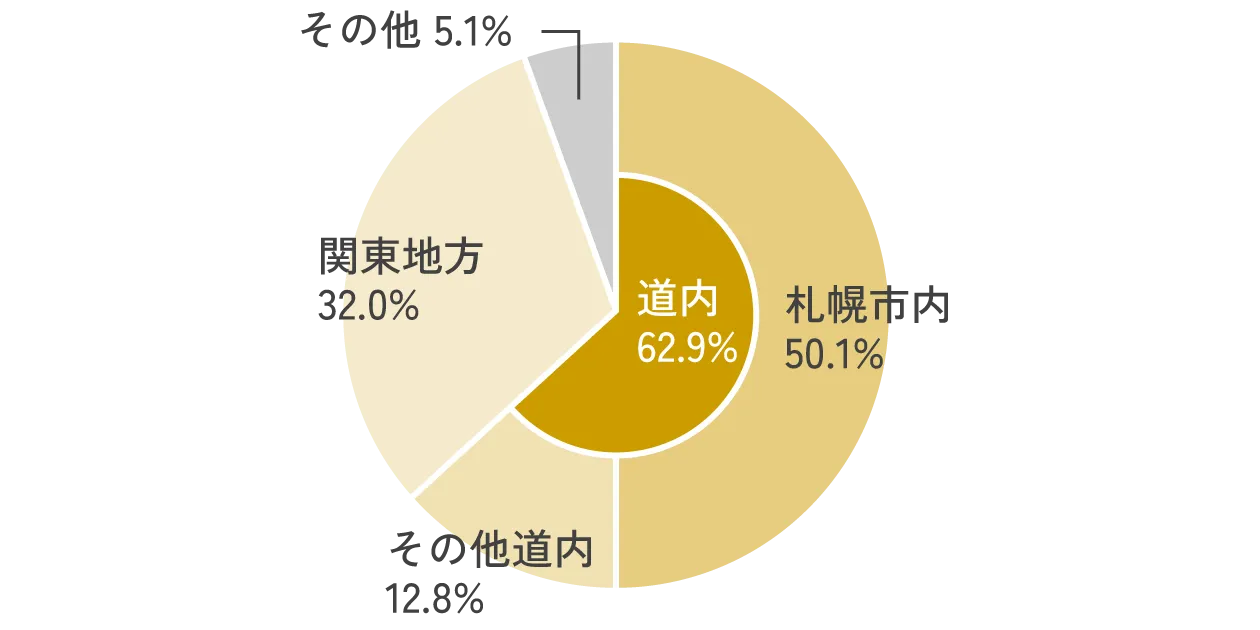

91.80%

※1部の就職希望者を基に算出

イオン北海道/北洋銀行/北海道銀行/生活協同組合コープさっぽろ/常口アトム/北海道セキスイハイム/北海道旅客鉄道/ツルハ/北海道日立システムズ/NTT東日本-北海道/アイリスオーヤマ/アイングループ/ホクレン農業協同組合連合会/日本生命保険/ニトリ/マイナビ/国家公務員一般職/札幌市役所(一般事務)/北海道職員(一般行政)/北海道警察

1年次は、全員が「経済学部」共通のカリキュラムのもとで学びます。2年次からは、本人の希望と1年次1学期のGPAをふまえて「経済学科」または「地域経済学科」に所属します。

1年次末に本人の希望と1学期のGPAによって所属学科が決定

各学科には4つのコースがあり、コースごとの体系的な学びによって専門知識を深めていきます。専門ゼミでは、4年次に開講される卒業研究に向けてそれぞれの専門分野を追求します。

経済学の3本柱である「理論」「歴史」「政策」に関連した学びを、バランスよく盛り込んだ教育体系を整えています。社会の構造、過去の出来事や対応策を学び、課題解決に向けた思考力を⾝につけます。

国や自治体、銀行が⼿がける財政や金融の仕組みを学び、経済安定化や格差・貧困などの経済的課題解決に向けて理解を深めます。

多様な産業・企業の構造や特質をはじめ、私たちの暮らしを取り巻く、幅広い政策や財政・金融的⼿法について学びます。

少子高齢化や人口減少をはじめ、家族の多様化、格差の拡大など、現代社会が抱える諸問題の解決に向けた仕組みづくりを考えます。

私たちの経済活動は国を超えて世界とつながっています。世界経済の実態や各国経済の違いを学び、世界経済秩序の在り方を探ります。

地域経済学科の学びのポイントは、「地域づくりの理論と実践」「農村と都市の関係」「経済的な側⾯と暮らしや⽂化を含めた地域の在り方」の3つ。地域に対する理解を深め、世界を俯瞰する視点を学びます。

地域の産業構造は、地理的特性や歴史的背景により異なるものです。地域経済の理論と現実を往復しながら、北海道経済を掘り下げます。

幸福度や生活の質の高い社会を創り出すために、地域の行政や住民組織、企業、NPO などがどのように連携するべきか考えます。

北海道経済の発展に大きな影響をもたらすアジア経済について学び、北海道経済の可能性やアジア各国との共生の在り方を考えます。

豊かな自然環境を生かす一次産業が盛んな北海道。経済・社会の基盤となる自然資源に注目し、持続可能な地域の発展方策を探ります。

世帯収入や家族構成などの要件を満たす方を対象に「原則返還が不要な奨学金」と「授業料と入学金の免除または減額」を受けることができる制度です。

ここでは大学独自で実施している豊富な奨学金と日本学生支援機構奨学金についての詳細をご案内しています。

国の教育ローンと、本学が提携している金融機関のご案内はこちら。

奨学金制度は地方自治体や民間団体のものなど様々。ここではその一部をご紹介しています。

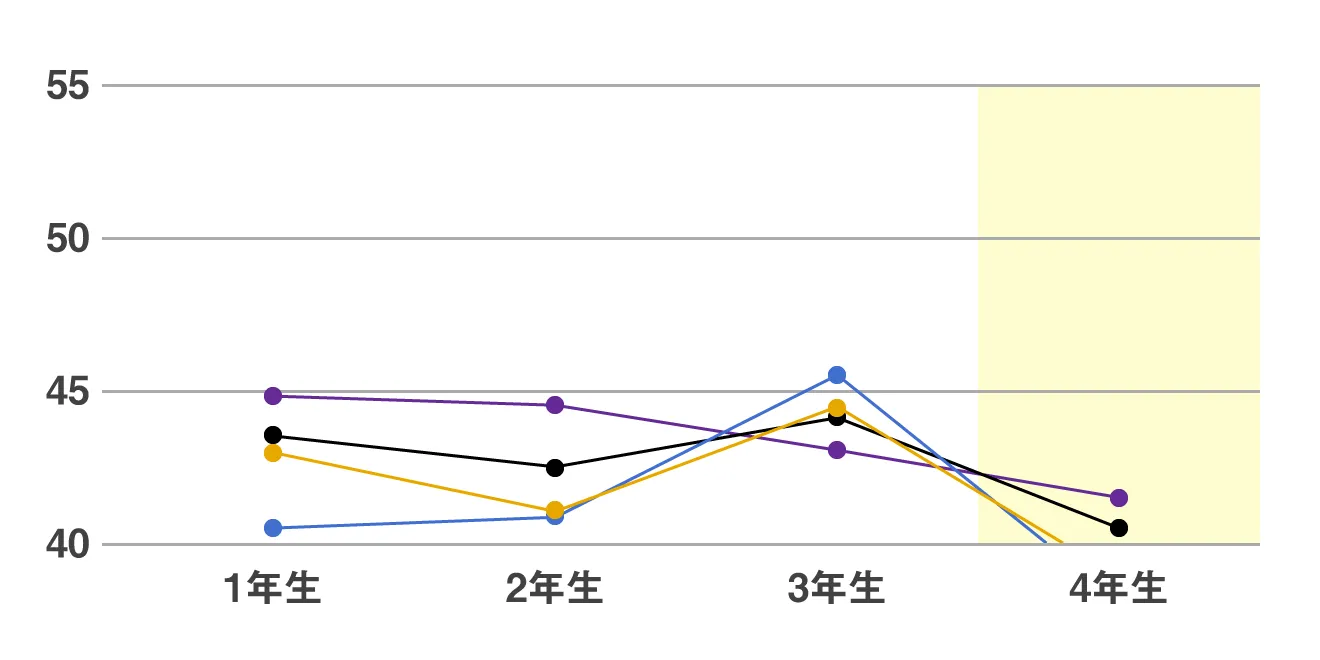

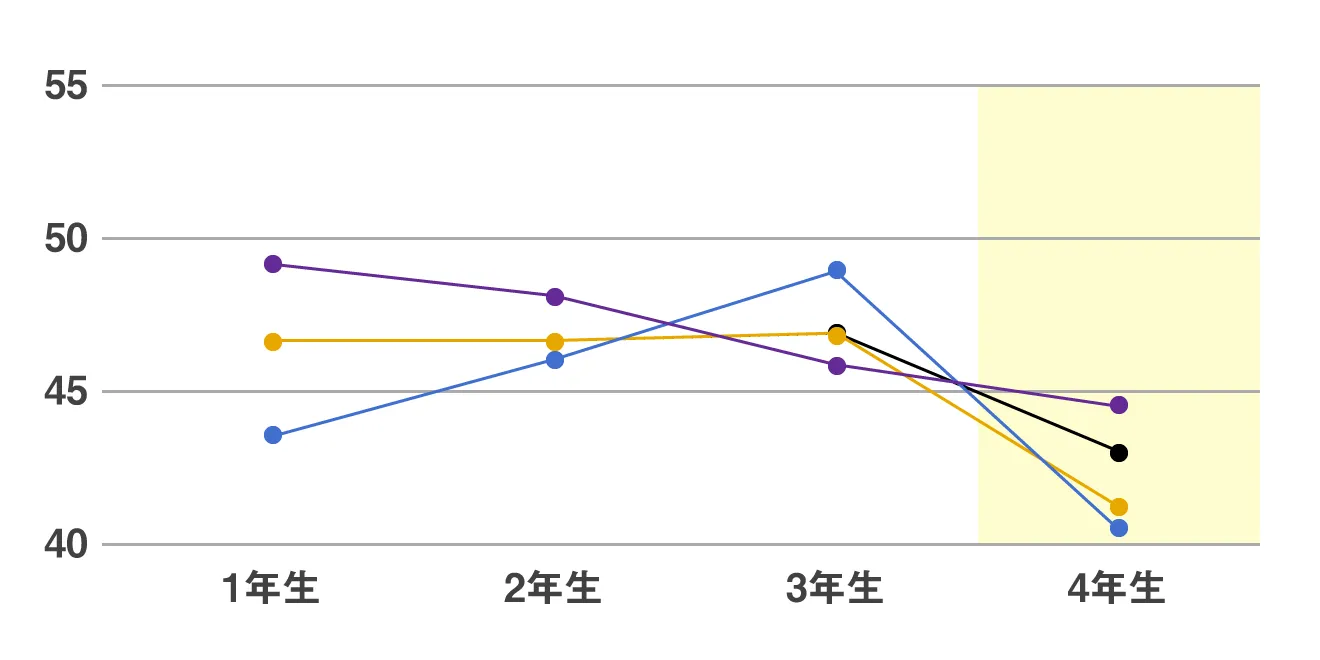

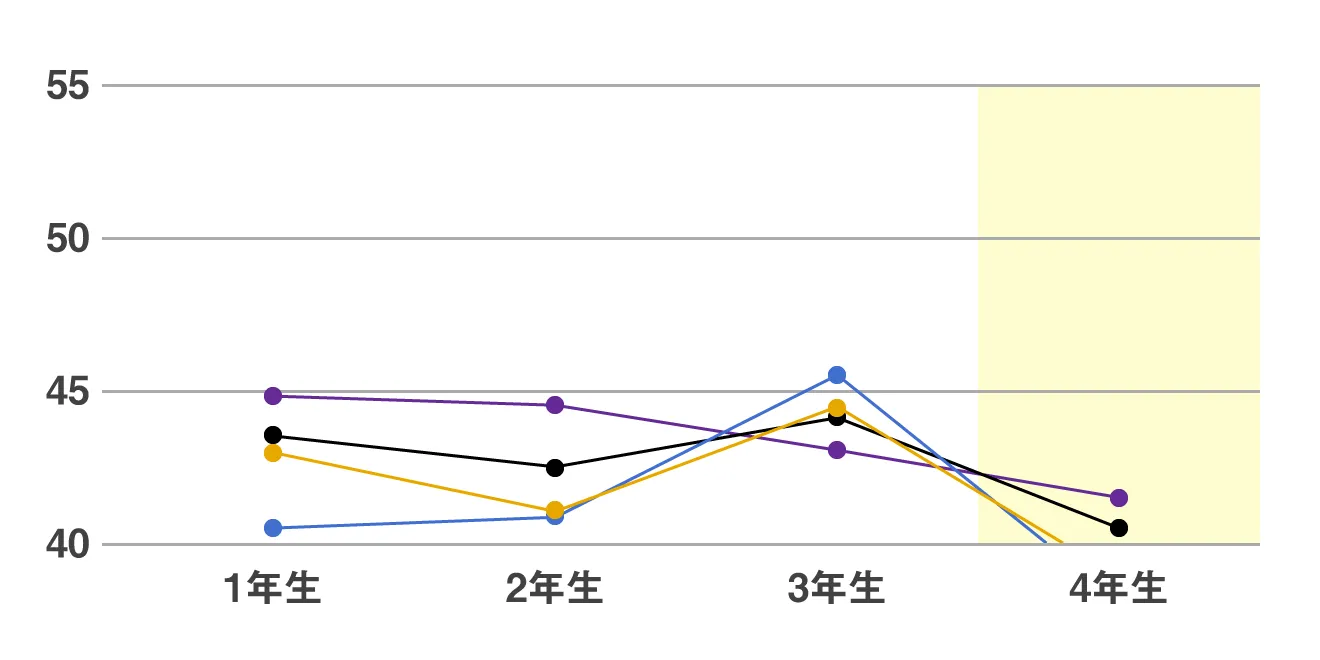

大学での講義に加えて、アルバイトやボランティア、実習などから多くの出会いや経験があり、社会を見る視野が広がったことが成長のきっかけになった。

高校では接する機会がなかった人たちと出会い、たくさんのことを学ばせてもらった。課外活動やアルバイトをしたことも成長のきっかけになったと思う。

就職活動を通じて人間的に大きく成長できた。図書館にある豊富な本を読んだことで自分の中で物事に対し多様な考え方や捉え方をできるようになった。

ゼミ活動。1年生の時に学びたいと思った分野について学ぶことができたため。またゼミの仲間と話をして協力してレポートを書いたり、自分とは違った意見や、思考に出会うことができた。

たくさんレポートを書く機会があったので、パソコンの知識と思考力・文章力が鍛えられた。

社会教育主事課程を通じて、出会った人と関わっていく中でさまざまな経験をすることができ、それが成長のきっかけになっていた。

韓国語の学習を通して外国語を学ぶ楽しさを知れたこと。

経済の基礎知識を知り、さらに内定先の関係でより身近な経済知識について勉強したので、専門的なニュースなどが理解できるようになり、日常が豊かになった。

ゼミナール活動の経験は成長のきっかけになったと思います。チームで計画を練り、地域研修を経て、報告会にて発表するといった一連の経験は、とても貴重でした。

経済論のゼミナールに所属したことにより社会性や問題解決能力、分析力が身についたことは自身の成長に大きくつながったと思う。

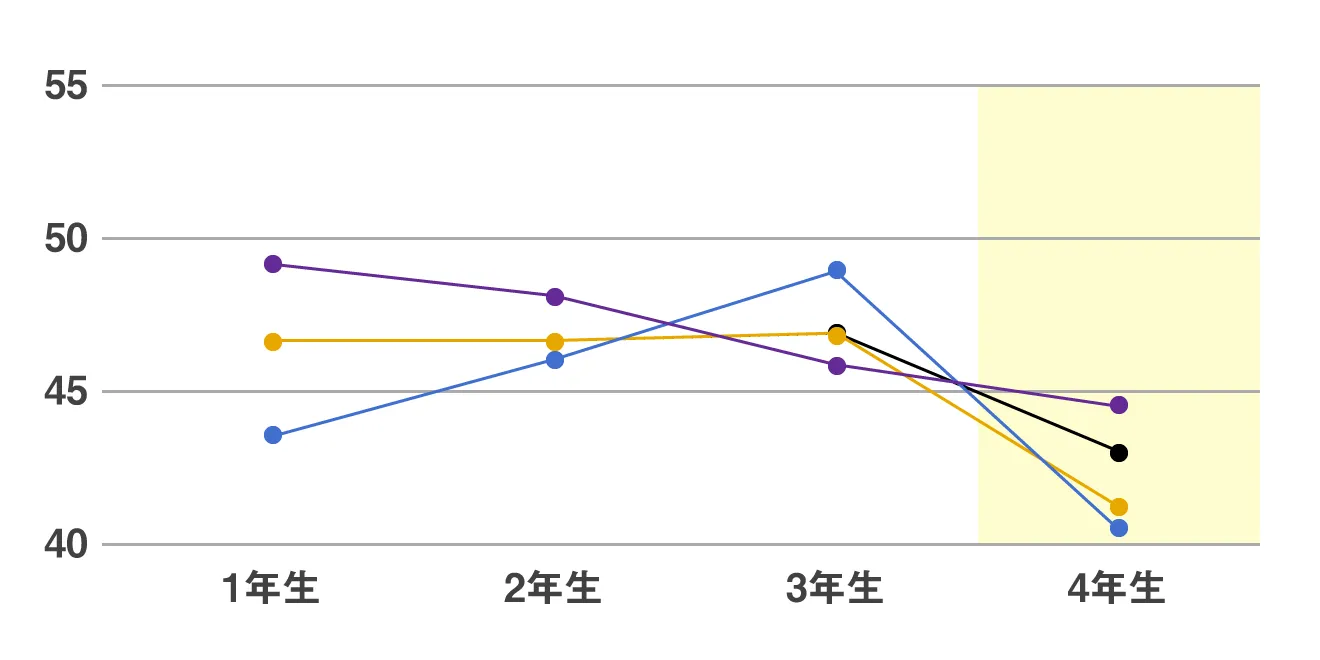

※当大学調査(経済学部1部2〜4年生 716名)

経済動態、複雑系社会理論

経済学は合理的な経済人を前提として、その理論体系構築や実証が行われています。しかしながら、皆さんも現実経済を生きていれば分かるように、人間は必ずしも合理的には行動しません。情報収集・処理能力と行動範囲がきわめて限られているからです。複雑な現象をありのまま理解し、経済学にどのように活かすことが出来るのかを考えるのが研究テーマです。複雑系、ネットワーク理論、シミュレーション(ゲーミングを含む)など、経済動態をありのままに捉える手法に興味があります。

ゼミテーマは「ゲーミング・シミュレーション(体験型ゲーム)による社会構造理解」です。経済学は、お金儲けの方法を学ぶというよりは、格差、貧困、労働、ジェンダー、環境、景気、貿易、開発途上、金融、外交、政治、歴史と言った、ニュースで見るような社会全体の問題を考える学問です。ゲーミング・シミュレーションとは、上記のような社会問題を抽象化した体験型ゲームでのプレイを通じて、本質を理解し、解決する方法を考えるという研究手法です。コンピュータ・ゲームではありません。このような体験型ゲームを作成することがゼミの目的です。

国際市場とつながることによるアフリカ農村経済の変化と持続

わたしが研究を続けてきたのは、ガーナのボルガ・バスケットというカゴです。このカゴを起点として、アフリカ農村と国際社会・国際市場の関係、物質文化や農村経済の持続と変化、地場産業の発展プロセスについて考えています。日本の手工業や地場産業にも興味があります。どちらの研究でも、経済活動の背景にある歴史や文化、人々の生活の理解にもとづいて、グローバル化による地域経済の変化と持続の様相を総合的にとらえることを目指しています。

研究で大切にしているのはフィールドワークという手法です。本や講義を通じて知識を蓄えることは社会や経済を理解するために不可欠ですが、「現場(フィールド)」で見て、聞いて、自分も実際にやってみて……そのうえで考えたオリジナルな主張には迫力があります。

教室と現場を行き来して、ともに学びを深めていきましょう。