法律も政治も四角四面なもの?いいえ、実はナマモノ。

10人いれば10通りの見解があり、1つひとつを論理的に判断していかねばなりません。

知識とするどい思考力、問題解決能力を学び、ワガモノにしてください。

Strengths01

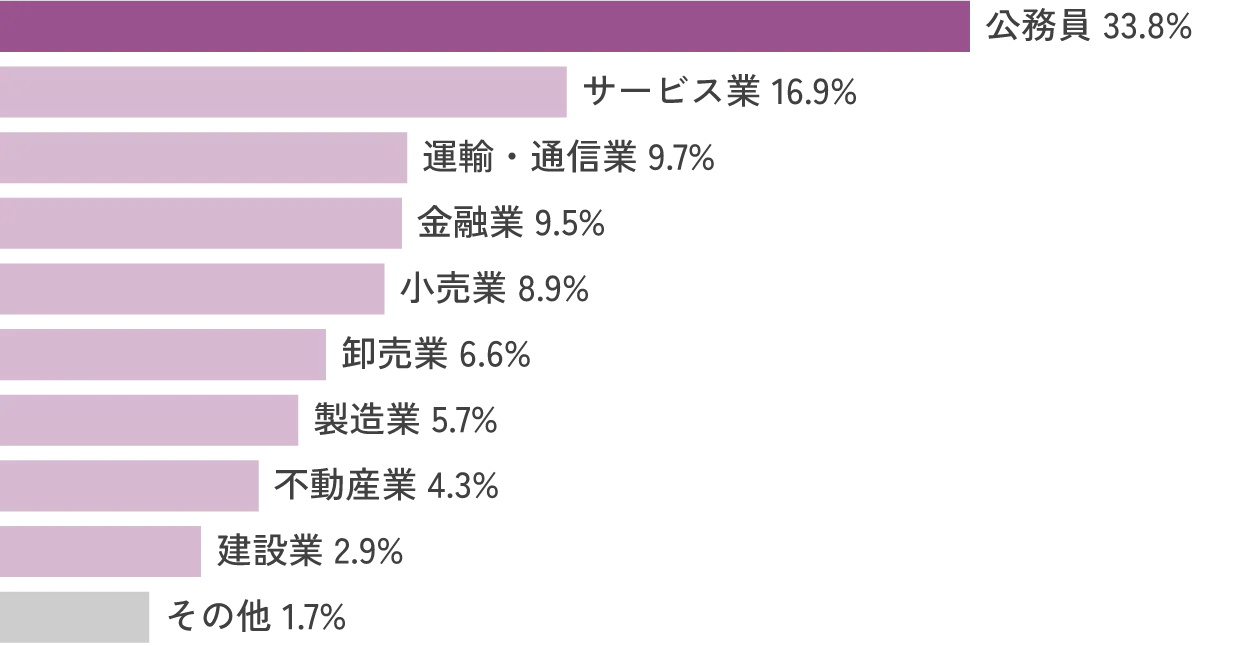

公務員に必要性の高い科目を選択して学べる上、学内でも公務員講座やガイダンスなど公務員就職支援プログラムが充実。法学部では卒業生の3人に1人が公務員になるという高い合格実績を誇ります。

Strengths02

「司法書士」「社会保険労務士」の国家試験対策を行う講座「池田粂男記念法職講座」。本学教員と本学OB実務家が、大学の講義がない時間帯を利用して試験重要科目を徹底指導していきます。

Strengths03

1年生をメインに参加をつのり、ネイティブスピーカーの講師と共に英語漬けの4日間を過ごすプログラム。すべての活動に英語で取り組み、学生同士の会話も英語。英語スキルの進化が実感できます。

1部

2/11試験

300点中

平均点 187.51 点

合格点 157.82 点

2/12試験

300点中

平均点 185.86 点

合格点 158.42 点

2部

2/11試験

200点中

平均点 104.70 点

合格点 78.34 点

2/12試験

200点中

平均点 107.63 点

合格点 79.61 点

1部 A方式

500点中

平均点 400.6 点

合格点 363.4 点

1部 B方式

400点中

平均点 309.7 点

合格点 285.4 点

1部

600点中

平均点 491.4 点

合格点 432.6 点

2部

600点中

平均点 428.7 点

合格点 392.0 点

※学部単位で算出

入学定員255名

一般選抜 134名

共通テスト利用選抜(Ⅰ期Ⅱ期) 47名

指定校制 94名

併設校 33名

入学定員180名

一般選抜 116名

共通テスト利用選抜(Ⅰ期Ⅱ期) 4名

指定校制 55名

併設校 8名

課題小論⽂ 40名

社会人(Ⅰ期) 1名

など

93.31%

※1部の就職希望者を基に算出

北海道信用農業協同組合連合会/イオン北海道/北洋銀行/トランスコスモス/北海道銀行/アイングループ/北海道旅客鉄道/三井不動産リアルティ札幌/リコージャパン/あいおいニッセイ同和損害保険/三井不動産リアルティ札幌/北陸銀行/ニトリ/国家公務員一般職/札幌市役所(一般事務)/北海道職員(一般行政)/北海道警察/国税専門官/北海道職員(教育行政)/財務専門官/札幌市消防/東京都特別区

1年次は全員が法律と政治学の基礎を学びます。その上で法律と政治のどちらが自分の関心や目的に合っているかを考え、2年次以降に所属する学科を選択します。

1年次末に修学目的、適性、関心等にしたがって、2年次以降の所属学科を選択

政治学科は、複雑な政治に潜む問題点を発見し、その背景を多⾓的に分析できる能力を高め、自立した社会人として育つことを目指します。ベースとなるのがクリティカルシンキングです。物事を鵜呑みにせず批判的に考えるスキルで、政治に関する学びを通して、疑問を残さずに整理し、行動の指針を自ら作る力を養います。

法律学科は、基本的な法律学の科目を網羅し、法律学の知識のみならず法的感覚や思考方法を習得します。「公務員講座」「法職講座」など、キャリアを意識したサポート体制も充実。法曹を目指す学生には、一定要件を満たすことで3年で早期卒業し、北海道大学法科大学院に論⽂試験なしで入学できる「法曹養成プログラム」も用意しています。

基本的な法律科目を満遍なく学習する必要があります。授業のほか、司法書士と社労士の国家試験に向けた「法職講座」を開講しています。

国や地方自治体の行政を担う公務員は、法律に基づき行政活動を行います。憲法、行政法、刑法、民法、労働法などの知識が必要とされます。

コンプライアンス(法令遵守)が重視される今、法律の知識は強い味方になります。民事訴訟法や労働法、国際私法などが将来に生きます。

企業の立ち上げと健全な存続には、法律の知識や法的感覚が不可⽋です。民法や商法、経済法などを熟知することは起業の強みになります。

政治学科は、複雑な政治に潜む問題点を発見し、その背景を多⾓的に分析できる能力を高め、自立した社会人として育つことを目指します。ベースとなるのがクリティカルシンキングです。物事を鵜呑みにせず批判的に考えるスキルで、政治に関する学びを通して、疑問を残さずに整理し、行動の指針を自ら作る力を養います。

私たちの生活に大きな影響を及ぼす政治現象を理解するには、政治学上の基礎的知識が必要です。「政府と市民」「中央と地方」「国際社会と国家」など、複数の視点を通じて政治学の基礎を学び、政治的な課題にアプローチします。地方自治体が抱える課題の分析から自治体の活動を考える地方自治論をはじめ、行政学、国際政治学、公共政策論、政治過程論などを学びます。

基礎講義の内容を踏まえて、複雑な政治情勢を読み解く⼿法や政治社会が経てきた過去を学びます。住民、国民、人類の一員として、さまざまな利害の対立、調整の様相を正確にみる目を養います。日本政治史、政治思想史、国際公共政策、ジャーナリズム論、北海道政治・行政史などを学びます。

政治学上の重要なトピックスについて、さらに専門的な学びを深めます。学問的な議論の最前線に触れ、現代社会における課題の発見や解決につなげる力を育みます。⽐較政治経済学、自治体職員論、日⽶関係論などのテーマがあります。

世帯収入や家族構成などの要件を満たす方を対象に「原則返還が不要な奨学金」と「授業料と入学金の免除または減額」を受けることができる制度です。

ここでは大学独自で実施している豊富な奨学金と日本学生支援機構奨学金についての詳細をご案内しています。

国の教育ローンと、本学が提携している金融機関のご案内はこちら。

奨学金制度は地方自治体や民間団体のものなど様々。ここではその一部をご紹介しています。

政治学科に入り、現代日本における課題や世界情勢、世界における日本とは、などを学び、自分でも、問題解決にあたり、どうすれば良いか、という、課題解決の視点が身に付いたと思い、その部分で成長するきっかけを得たと思います。

経営者や政治家の公演やディスカッションを通して、あらゆる方面に人脈があって損はないと実感した時。

自分で文章を生み出すのは成長につながると実感しました。学部4年で初めて政治学の論文を書いたのですが、本を読むだけでは表面的な理解しかできないことがよくわかりました。

法律を中心に学んだことは公務員試験において大きく役に立ったと思います。

政治学科だったが、法律科目ばかりとっていた事から法律については詳しくなり、司法試験を受けようと感じるなどキャリアアップに繋がるようなことができたこと。

ゼミナール活動で行ったプレゼンテーション発表を通じて他者に物事をうまく説明することができた。

大学生NPOでの活動や行政書士試験等への合格など、興味のある何かに時間をかけて取り組んだことがきっかけになったと思います。

高校時代と比較して関わる人の量が急増したため、周囲の人からの刺激は私の成長に大きく作用したと考える。

三段論法に則って論述する場面が多くあったため、論理的思考力、問題提起・解決力がとても身についたと感じた。

法職講座。色んな法律の世界、それを支える職業をしれたのがとても大きかったです。

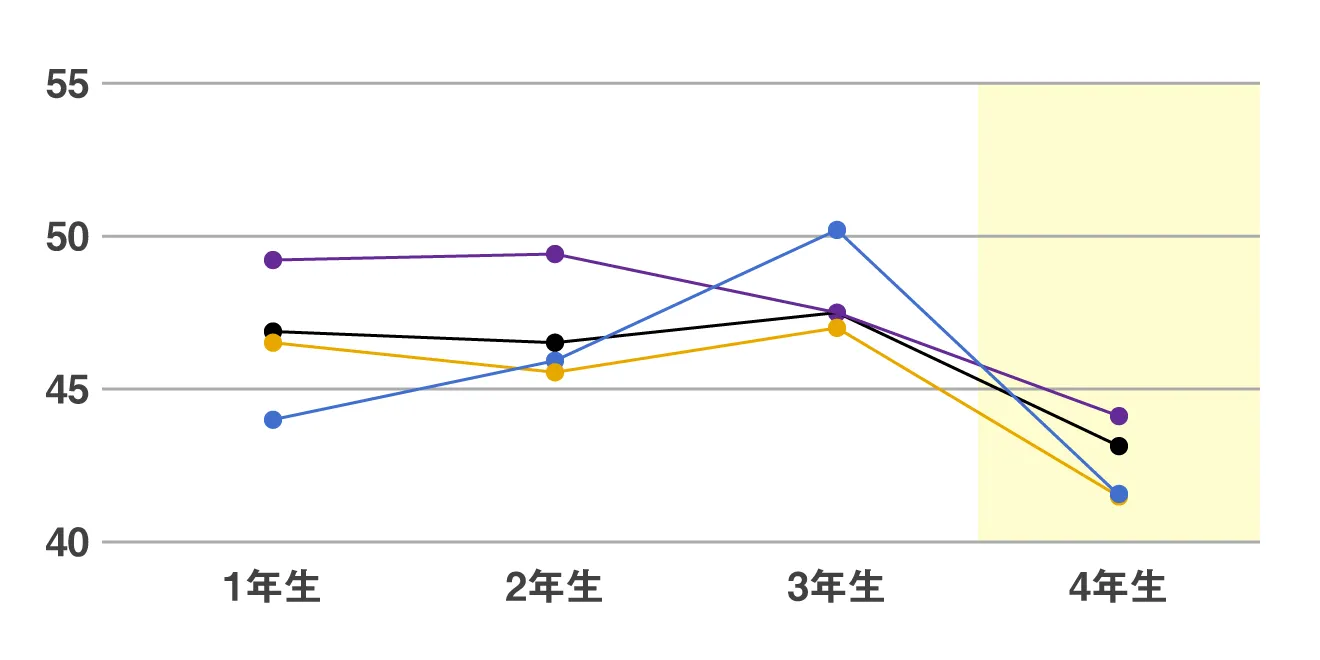

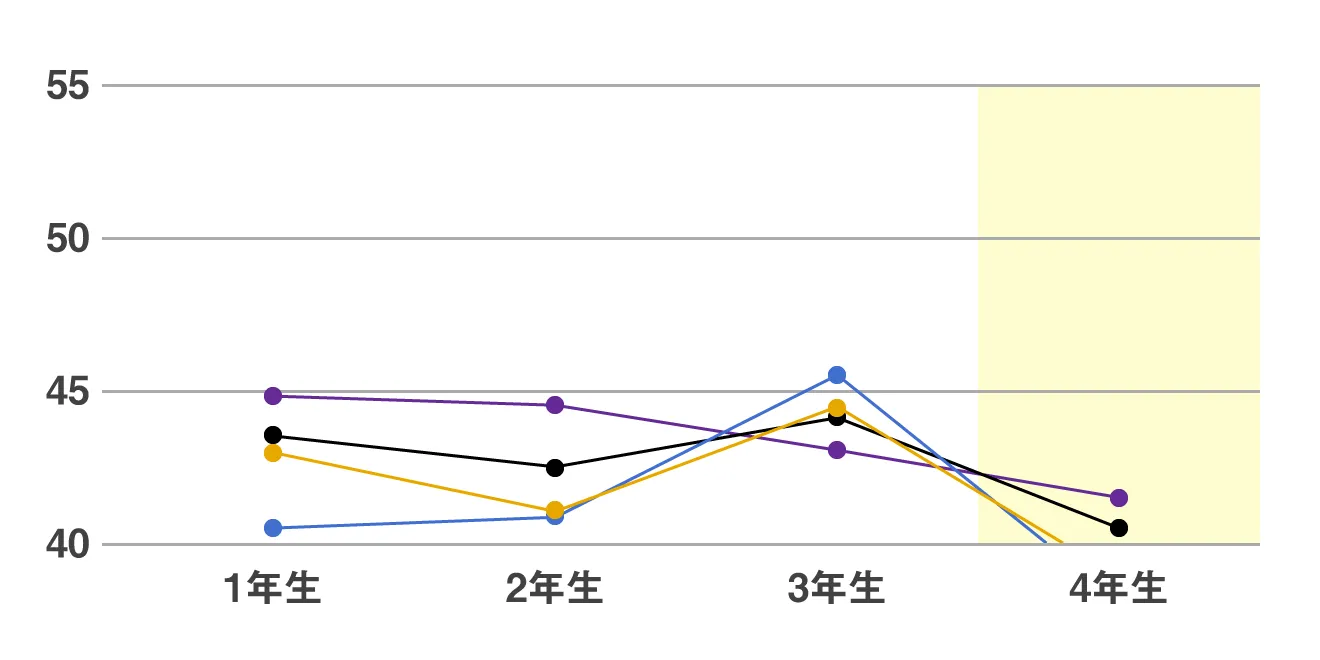

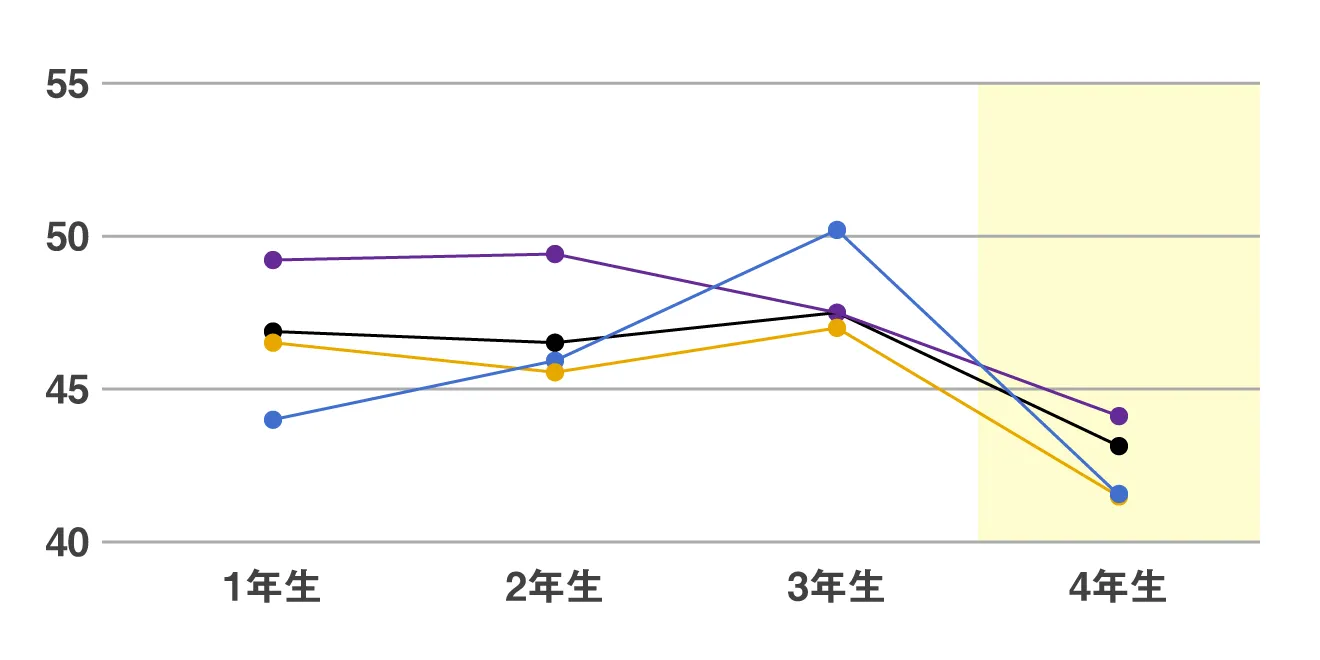

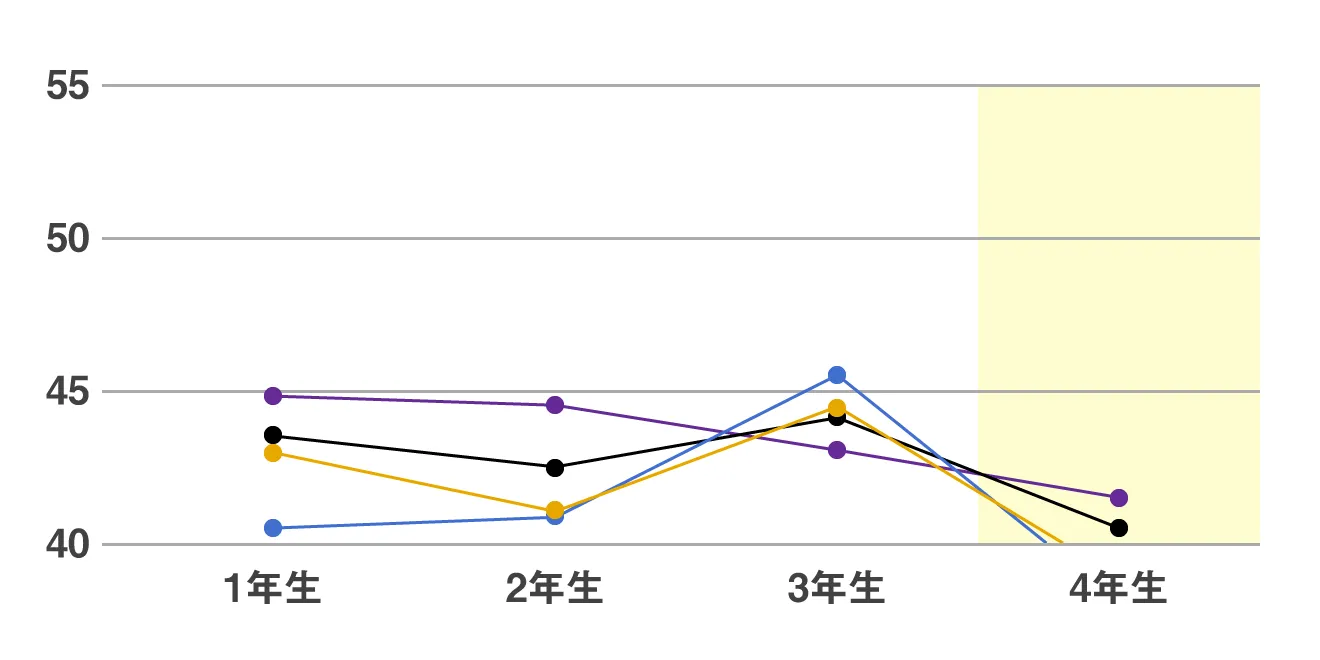

※当大学調査(法学部1部2〜4年生 675名)

福祉政治、比較政治、新自由主義と社会政策、ジェンダー・セクシュアリティをめぐる政治

これまで、1990年代以降の韓国を対象として、新自由主義と社会保障政策との連関について研究してきました。近年は、日本および日韓比較に軸を移し、ケア政策、家族政策、女性政策といった比較的新しい社会政策群が、既存の制度と新自由主義からどのような影響を受けるのかというテーマに関心を持っています。

授業では、「政治学」が一般にイメージされるような狭い、そして遠い「政治」の世界のものではなく、より私たちの身近にあるものとして学んでいけるようにしたいと思っています。

主にコーポレート・ガバナンス(企業統治)に関する研究を行っています。企業統治とは、会社の不祥事を防ぐことを目的として、経営者(取締役)の行動を監視するための仕組みのことをいいます。人は、自分が行ったことが自らの利益に直接つながる場合には、そのために頑張る傾向にあります。株式会社(大会社)において利益が出ると、それは出資者(株主)の利益になります。しかし、大会社では、株主=取締役ではありませんので、会社の利益が取締役の利益に直接つながるわけではありません。そこで、取締役はついつい株主の利益にはならないが自らの利益になるよう行動してしまうことがありますが、それをどのように防ぐかを研究しています。

研究については、問題の本質は何であるのかを熟考し、本質らしきものを探り当てたときにそれを他者にどのように説明するのか、ということを常に意識しています。皆さんも大学を卒業すると、就く職業や生活様式如何にかかわらず、同様のこと―今、最も大事なことは何であるかを真剣に考え、それを他者と話し合い、実現に向けて進めていくようなこと―を行うでしょう。そこで、教育については、私の専門分野である会社法に関する諸問題を素材として、何がそもそも問題であるのかを学生自らが発見し、その解決策に関する自らの考えをまとめ、それを他者と話し合うことにより理解を深め、より良い解決策を検討するということを行っています。