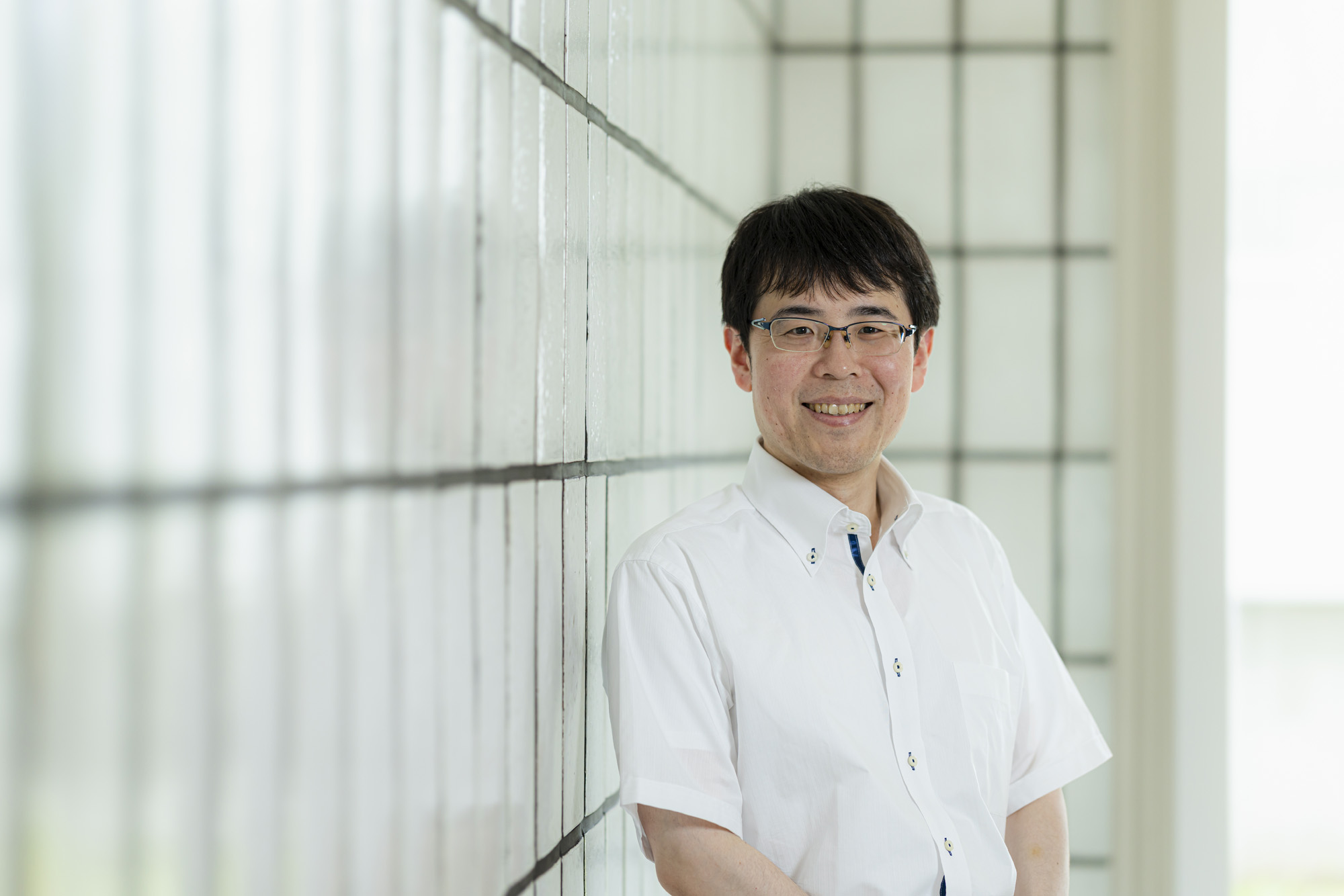

就職活動や投資にも役立つ知識

——先生のご専門、財務会計について教えてください。

経営学は、「人・モノ・金・情報」というさまざまな領域が互いに結び付いている学問です。多くの方は、社会に出てから会社勤めをしたり、自分で起業したり、何かしらのビジネスに携わることになるでしょう。経営学を通して会社や組織との付き合い方、働き方や組織の成り立ちを学問として知っておくことには大きな意味があるはずです。

経営学の「金」に当たるのが、私の専門である財務会計の分野です。過去のお金の流れを扱っていると考えてください。少し細かくなりますが、会計には管理会計と財務会計の2種類があります。経営者や会社の内側の視点からお金の流れを見るのが管理会計。それに対して財務会計は、会社の外側にお金の流れを報告するものです。会社が銀行から融資を受ける際に決算書が必要だったり、個人事業主が住宅ローンを組む時に源泉徴収票を出したりするように、対外的に会計情報を出す、そのような感覚に近いものですね。

——財務会計を学ぶと見えてくることはありますか?

ジャンルも活動内容も異なるさまざまな会社のお金の流れを、ひとつの基準に落とし込んでいくのが会計です。ということは、会計基準が変われば、多くの企業にとって利益の金額が変わる可能性もあるわけです。例えば、2021年に大手百貨店グループの売上高が約5,000億円も目減りしたことがありました。理由は新しい会計ルールが適用されたから。数字だけ見ると大きな目減りですが、内情は大きく変わっていませんから、経営実態そのものは数字の印象よりも悲観的ではありません。

つまり会計の知識やルールを知っているか否かで、数字の見え方は変わってくる。財務会計の知識でお金の勘定に慣れれば、就職活動で企業の財務報告を読み解いたり、社会人になってから投資したりする際の情報収集にも役立つはずです。

経営に大きな影響を与える企業の姿勢

——先生が研究している会計基準の成り立ちについて教えてください。

財務会計の中でも、概念フレームワークとサステナビリティ報告を主要研究テーマにしています。概念フレームワークとは、企業会計の基礎となる考え方の前提や概念を体系化したものを指す言葉。会計基準を作る際に参照すべき基本的な概念の集まりで、「会計基準の憲法」と例えられることもあります。

サステナビリティ報告は、持続可能な社会の実現に向けての取り組みやその成果をまとめる報告書のこと。近年はESG(Environment/環境・Social/社会・Governance/企業統治)の問題に対する関心が世界的に高まっており、このようなニーズに応える情報を企業の外部に報告するサステナビリティ開示基準の開発が進んでいます。私が取り組んでいるのは、会計基準やサステナビリティ開示基準の形成過程を明らかにする研究です。これらの基準がどのような要因を背景に開発され、それが実際の企業にどういった影響を与えているのか。基準ができた経緯を知れば目的が明確になりますから、この研究を中小企業をはじめとした多くの企業経営に役立ててほしいと考えています。

——財務会計を取りまく世界は変化しているのですね。

かつての会計基準は、投資家や税務署、従業員や取引先のように、お金でつながる人に対して、お金に絡む情報だけを報告するものでした。しかし今では、ESGが企業経営に大きな影響をもたらす時代へと変化しています。企業に影響を与える要因は複雑化しています。ESGは、大企業だけでなく中小企業にも影響を及ぼしつつある問題です。とりわけ気候変動や環境問題は、決して無視できない状況です。企業内での人権問題やガバナンスの問題が明るみになると、以前まであった取引が打ち切られ、収入が激減してしまうケースもあるわけです。お金の流れを取りまとめていた過去志向の財務会計から、先を見据えた未来志向の財務会計・サステナビリティ報告へと変化しているともいえそうですね。