生物の仕組みを情報技術で数値化する

——研究のキーワードである“移動”について教えてください。

私は、細胞から生物個体に至るまで、生物の移動に関する研究に取り組んでいます。例えば、細胞の中でもがん細胞は体内を移動する厄介な存在です。その一方で、私たちの体ができるときは、細胞たちはしかるべき場所へ移動しながら臓器や手足の部位といった複雑な構造を形成していきます。良い側面と悪い側面があるものの、細胞の移動は生物個体を形づくるうえで欠かせない重要なイベントです。

細胞が分裂して増えるだけなら、肉団子のような形にしかなりません。つまり、細胞はなんらかのルールに従って移動しながら、3次元組織の臓器や体を作っています。隣同士の細胞が引っ張られる説、細胞たちの周囲に流れる成分の濃度差によって移動する方向を決める説、細胞の足場に移動する方向が刻印されている説などがありますが、その仕組みを理解するのは面白いことです。また、細胞の移動の仕組みを理解して制御できれば、がん治療や再生医療といった分野に大きく貢献できるはずです。

——どのような手法で研究しているのですか?

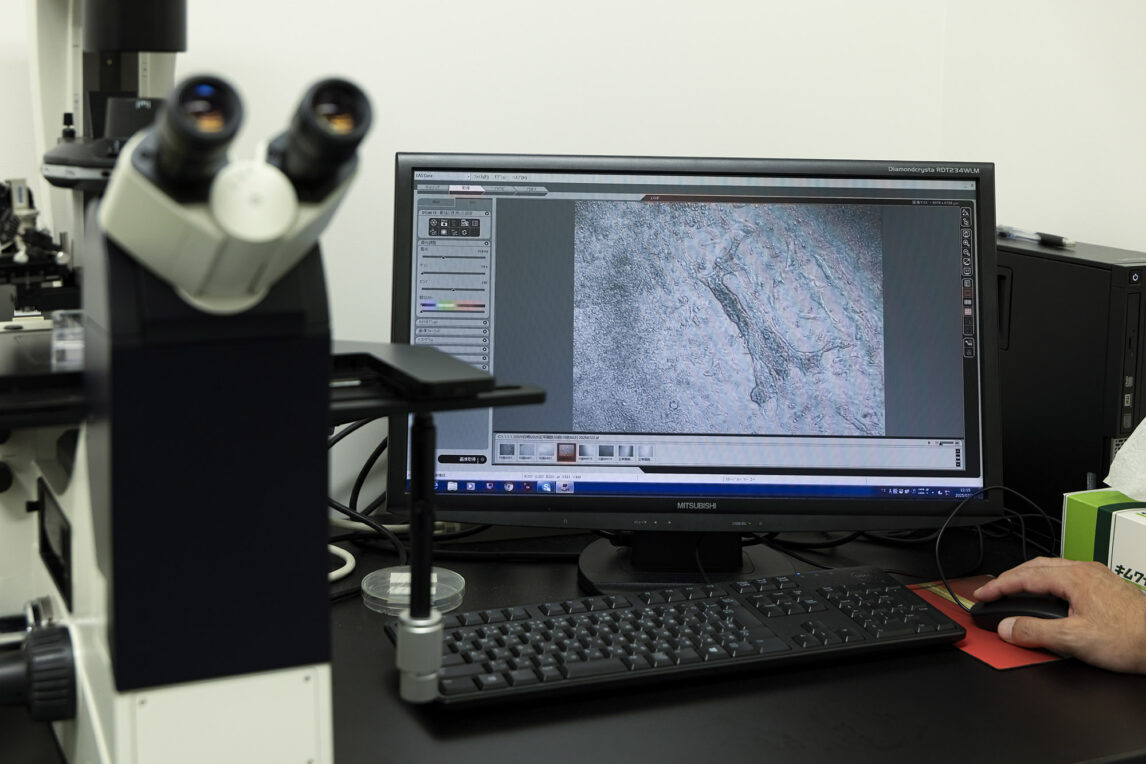

まずは、顕微鏡を使って細胞1個1個を見ることからスタートします。使っているのは、人間の細胞から作るiPS細胞や、飼育しているゼブラフィッシュの細胞です。本学科で所有している共焦点レーザー蛍光顕微鏡という高性能の顕微鏡を使って、あらかじめ特定の細胞の核が光る状態にしておけば、その細胞だけを追いかけて見ることができます。昼間に出ている星は空が明るくて見えませんが、周りを暗くすることで特定の星が光って見え、昼間でも星の移動を追いかけられるイメージですね。3次元の空間の中で細胞たちがまとまって動いているのか、細胞一つひとつがバラバラに動いているのか、個々の細胞が移動する様子を時々刻々と追いかけられる。顕微鏡で見る細胞の像を情報の力で解析することによって、3次元における細胞の移動や構造体の変化を数値化することができるんです。

生息域を拡大するウチダザリガニの移動に着目

——移動から派生して、特定外来生物の研究にも取り組んでいるそうですね。

近年は、北海道に持ち込まれた特定外来生物のウチダザリガニが、増殖と移動によって生息範囲を拡大していることに注目しています。ウチダザリガニは、魚類や水生昆虫、水草などを食べる性質があり、在来種のニホンザリガニと競合して追いやってしまう外来生物なんです。

細胞と生物個体は関係がないように思うかもしれませんが、生物の発生には、細胞がバラバラに動くのではなく、ある程度まとまって移動するという大事なルールがあります。渡り鳥が集団で渡りを行ったり、イワシが群れを成して泳いだりするように、生き延びるためのメリットとして集団で移動する生き物がいる。私自身は物理学の出身なので、細胞と生物個体の移動のルールを物理的視点から研究し、生物解明の手がかりを見つけ出そうと試みています。

ウチダザリガニは、札幌だと豊平川や厚別川などの一部で生息が確認されているので、学生と一緒に生息分布や環境への影響を調べながら、駆除活動にも取り組んでいます。森林に入り、川の地形の情報をGPS、レーダー、カメラなどから計測するフィールドワークの機会は、研究室での学びと相乗効果を生んでいると感じます。

——高校生の皆さんへメッセージをお願いします。

医療分野をはじめ、環境保護や農業といった幅広い分野に至るまで、生物と情報の知識を持つ人材が求められています。生物という全体像を理解したうえで問題設定やデータ解析ができ、必要なアウトプットの方法がわかることは本学科で学ぶ学生の大きな強みといえます。

近年はものすごい勢いで新しい技術やツールが登場し、時代は常に変化しています。ゲームチェンジは頻繁ですから、新しい技術の登場によって、取り組んできた研究が無駄になってしまうこともあります。デジタル的なものに対してはAIが何でも生み出してくれる時代のようですが、AIが出してきたものに対して、感動するしない、信頼するしない、を見極めるのは生身の人間です。どんな時でも、時代の空気を読みながら求められていることを見極め、次に自分は何に取り組むべきか考えられるチャレンジ精神を持つ人になってほしいと思います。